Les gilets de sauvetages quand ils sont présents, servent de coussins pour se caler sur d’anciens sièges de bus déchirés, posés sur le plancher du bateau sans y être fixés. Derrière nous une musique urbaine tendance pop groove à la guimauve résonne dans le dos. Sous les pieds vibre un moteur ronronnant à ciel ouvert, nous sommes exactement à deux pas de la salle des machines. Aujourd’hui, les occidentaux font salle comble sur le Mékong, nous en sommes. On espérait en franchissant la frontière, pouvoir naviguer entre Laos et Siam au milieu d’une jungle luxuriante, la tête farcie de légendes. Nous descendons finalement la Seine en compagnie d’un monde blanc et braillard, aveugle et sourd.

Lorsque la veille nous choisissons d’emprunter le Mékong pour s’enfoncer dans le Laos, nous sommes pourtant conscients que cet axe est largement utilisé mais nous parions encore une fois sur les effets d’un tourisme en berne. Nous pensons naïvement naviguer en compagnie de quelques familles laotiennes. On entre en réalité dans un univers s’apparentant plutôt à un parc d’attraction aquatique et l’on se sent soudainement très seuls au milieu de nos semblables. Ceux-là ont pour habitude de suivre un itinéraire usuellement emprunté et se retrouvent désormais dans cette Asie du sud-est aux étapes bien calibrées, dans des dortoirs uniformes et des bars sans originalités. Cette partie du monde véhicule une espèce de transhumance touristique beuglante teintée d’un esprit « springbreak » abreuvé à la bière fade sans caractère. Le cheptel, dont nous sommes nous-mêmes issus, s’écarte à vrai dire rarement du chemin tracé, comme si le dépaysement finalement effrayait. On le savait, l’humanité était piteusement grégaire et préférait souvent se répandre en discussions interminables entre personnes se ressemblant trait pour trait, qu’elles débarquent de Sydney, de Paris ou bien de Californie. La distance kilométrique n’y changeait rien, on aimait vivre collé à ceux qui dégageaient la même odeur.

Nous naviguons toute la journée en compagnie d’un monde sans surprise et décidons d’emprunter dès que possible une tangente salvatrice avant de devoir discuter du cours du bitcoin, des amourettes d’un trader fortuné et d’une popstar éphémère, ou pire encore, en s’étalant l’air grave et faussement affligé à propos d’une quelconque catastrophe écologique entre responsables du pillage, une bière tiède à la main. Cette foule nous paraissait d’un ennui redoutable, qui plus est en descendant le cours d’un fleuve au nom si évocateur, taillé pour le rêve en grand. Nous étions trop vieux pour avoir la prétention de nous croire originaux, mais trop jeunes encore pour s’inscrire dans des visites groupées à bord d’un bateau-mouche.

Toutes ces considérations aussi saugrenues soient-elles, devenaient de très honnêtes motifs de fuite. On se replie dans nos lectures, levant les yeux entre deux phrases sur un monde qui s’écroule lentement. Au raz de l’eau, le bateau lent, comme on l’appelle ici, glisse paresseusement sur le Mékong. Des maisons flottantes amarrées sur les berges de sable révèlent de rares indices de vies humaines. De temps en temps un bateau rapide piloté par un drôle d’énergumène pourvu d’un casque intégral de moto, convoie quelques clients pressés et disparait comme une trainée de poudre derrière un virage du fleuve.

Ce même matin avant de partir, alors que nous étions installés en surplomb du Mékong, un français mettait les pieds dans notre assiette de riz gluant. Aventurier d’un vingtième siècle révolu, il continue de traîner des guêtres usées à la corde et un regard aiguisé sur les méandres du nouveau monde. Il est de ceux qui ont tout vu mais qui possèdent cette discrète humilité et l’élégance de ne pas le crier sur les toits. Il a le talent de s’étonner d’un banal lever de soleil bien qu’il ait déjà assisté des milliers de fois à cette même divine représentation théâtrale. On se raconte furtivement nos routes. Des souvenirs communs d’Inde, de Bolivie, du Cap aussi, s’étalent sur la table en bois. Il achève chaque phrase par un petit rire, avec quelque chose de doux et léger dans les intonations, et dans ses yeux on perçoit une vie infiniment riche qui ne livre pas tout aujourd’hui. Quand il parle de l’Inde, il explique malicieux que là-bas il suffit d’ouvrir la porte de chez soi le matin pour que la journée soit faite, tant la vie y est extraordinaire de surprises, bonnes ou mauvaises et ce, à chaque seconde. Ici, c’est plus facile évidemment. Alors il faut chercher des sentiers détournés pour se faire surprendre.

A l’heure des adieux, il nous demande de saluer de sa part Henri Mouhot si nous allons visiter sa tombe aux alentours de Luang Prabang. Nous aimons ces rencontres sur le bord de la table, qui ne s’éternisent surtout pas mais qui sont étonnamment des promesses d’émotions brutes. Et puis achever une conversation sur une rive du Mékong en évoquant la carrière d’un naturaliste qui termina sa vie à 35 ans en même temps que son dernier voyage dans un coin de forêt des environs, vaut bien quelques minutes de bavardage. Nous irons saluer l’explorateur comme il se doit.

Le lendemain, nous prenons la première piste de sable à la sortie du village de Pakbeng. Nous avons décidé de laisser le bateau voguer sans nous, n’ayant pas l’intention de voyager une journée de trop en compagnie de duplicatas de notre espèce. Nous avions eu la veille, l’étrange impression d’être passés à la photocopieuse. Nous laissons nos sacs dans le village une journée supplémentaire pour partir en montagne et reprendre le contrôle d’une route laotienne qui nous échappe jusqu’alors.

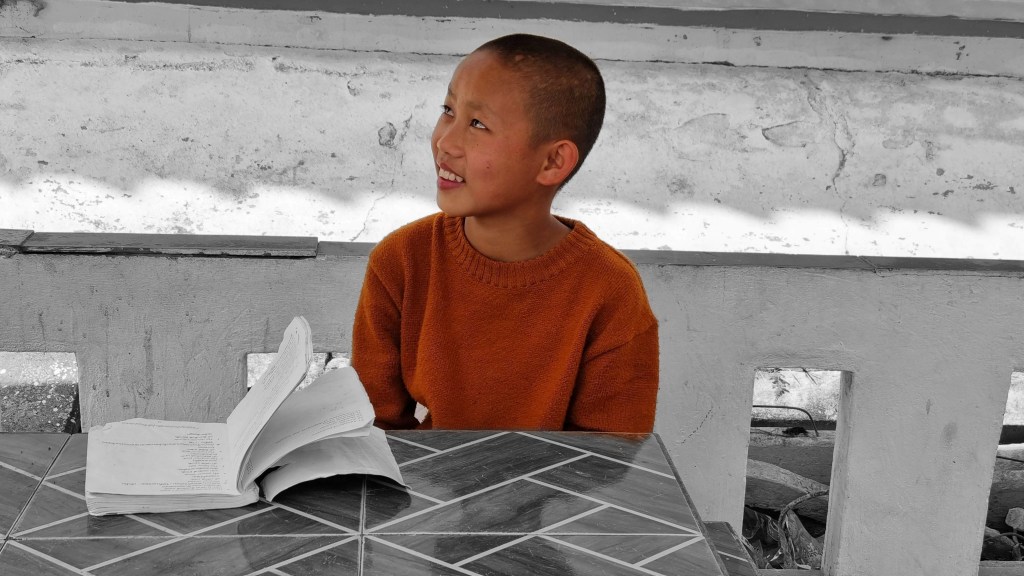

Après quelques heures de pistes, nous rallions un village niché en fond de vallée, au bord d’une rivière minuscule. Des enfants sortent de l’école un bol de soupe à la main. Ils nous dévisagent, curieux de cette présence insolite, la bouche déformée par une cuillère trop grande. Nous avions fait la course auparavant avec des hommes acheminant des poutres à la force des bras jusqu’au village, sur le chemin sec et raviné. Nous leurs donnions un maigre coup de main. Ils avaient surtout ri de nous voir suer.

Sur les avancées des maisons, on distingue les visages se découper dans l’encadrement sombre des portes afin d’observer les étrangers passer. Lorsque nous levons la main, les visages s’illuminent d’un large sourire dans le noir. On enjambe un petit pont, sans déranger les femmes qui y battent le linge, les pieds dans la rivière. Les maisons tressées en bambous, élevées sur pilotis, sont des constructions légères presque éphémères.

Plus haut, un layon semble accessible. Nous déchantons quelques kilomètres en amont lorsque la jungle avale ce qu’il reste de traces humaines. Il faut se diriger à l’aveugle en essayant de ne pas perdre le cap. Lianes et épineux se font un malin plaisir d’encombrer la route. Les feuillus denses contraignent à progresser courbés, les croche-pieds de traitres racines s’accumulent. On chute, on se relève, on repart. Nous sommes griffés, bousculés par les bambous, moqués par un monde végétal qui empêche de voir le bleu du ciel.

On fait demi-tour plus d’une fois pour tenter une autre voie quand la précédente mène à l’échec. Et lorsqu’on se retourne, ultime intimidation de la jungle à notre égard, la trace que nous suivons n’existe déjà plus. Valse, hésitation, nos jambes sont des girouettes répondant à un cerveau lent qui faute de trouver la sortie se prend à tout instant des lianes élastiques sur le front. On se calme un temps, on s’arrête, empêtrés dans l’inextricable et l’on redéfinit une ultime direction. Plusieurs heures plus tard, nous retrouvons une piste empruntée et un ruisseau où nous pouvons nous défaire de la poussière accumulée et des épines encore accrochées aux vêtements et à la peau. Nous sommes suants, gris d’une épaisse suie collante.

Tout disparait en quelques minutes dans la fraicheur de l’eau vive. Nous nous trouvons heureux d’être sortis de ce fouillis végétal qui fût notre geôle quelques heures durant. Seules les éraflures imprimeront encore un temps les corps. Ensuite resteront uniquement quelques précieux souvenirs, ceux qui tardent à s’effacer. Le soleil de plomb contraignait à reprendre la route rapidement avant de finir cuits sur place.

Un village plus loin, nous retrouvons de quoi faire une pause. Nous partageons nos provisions avec deux jeunes gens et une vieille femme. On s’observe mutuellement en mangeant chacun une petite banane et deux tranches de pain. Nous échangeons des regards, des sourires timides, quelques gestes devant un repas frugal et essentiel. Il est toujours difficile d’expliquer la richesse de ces communications non verbales entre êtres humains. Passée la gène initiale, il y a une part d’animalité qui s’exprime à cet instant, qui dit « taisez-vous, cessez ces bavardages et profitez de l’autre le temps d’un bout de galette ». Nous regardons la même poussière fine de diamants étincelants voler au-dessus d’une piste blanche éreintante. On s’abrite d’un soleil tueur, et l’on fait signe aux jeunes filles qui s’amusent plus loin de notre présence, chez elles, dans leur village. La vieille femme, assise sur un tronc de bois, mastique son pain doucement en nous regardant, le garçon souriant derrière nous invite à rester dormir le soir. Un jeune cochon traverse la route, nonchalant, et puis rien d’autres.

Le lendemain matin, nous retrouvons un bus où nous sommes cette fois les seuls touristes égarés au milieu des reliefs du Laos. Et nous nous sentons pleinement à notre place. Non pas que nous cherchions à être uniques. Notre modeste aventure emprunte des chemins déjà mille fois explorés et nous avons peu d’amitié pour les records. Mais nous possédons toujours ce drôle de goût pour les minorités discrètes plutôt que pour les majorités tapageuses et souvent ennuyeuses.

Les routes sont encombrées de vaches courant dans tous les sens au passage du bus. Paysage de rivières lentes, de forêts denses et de reliefs ondulés assoupis, le Laos est un jardin en Asie. Dans les villages, la fumée qui s’élève devant une maison signale la présence de quelques grillades de viandes, de saucisses aux herbes truffées d’épices. Des piments sèchent plus loin sur une toile au sol, un régime de bananes encore vertes est posé sur la palisse d’une maison en bambous. Tout cela finira bien par jaunir. Les chiens comme les hommes s’étalent à l’ombre des cabanes, inertes sur les nattes. Le tableau se répète à l’envie tout au long de la route, à chaque village croisé, le dos calé à une forêt pentue.

Le chauffeur s’arrête régulièrement pour charger une personne, livrer un colis, discuter un peu avec un compère sur le bord de route. Et il nous communique son sourire et cette joie manifeste d’être là à rouler vite au milieu des nids de poule. La campagne est sublime, vivante, simple et peuplée d’enfants turbulents. Une route chaotique la traverse en serpentant.

Muang Xay, capitale minuscule d’une province perdue dans les montagnes du Laos à la frontière chinoise. Notre évasion nous avait menés ici, car un bus en prenait tout simplement la direction le matin. Et nous étions encore une fois en fuite après notre étrange épisode fluvial. A la faveur des éclairages d’un marché de nuit, nous croisons deux visages connus qui nous ont reconnus. Margot et Louis sont de ces personnes qui parcourent le monde sans lui laisser le loisir de respirer. Ils font du stop, ils marchent aussi certainement beaucoup. Voilà deux ans qu’ils apprennent la patience sur les bords de routes, qu’ils éprouvent une joie indicible lorsqu’un véhicule s’arrête devant eux. Nous les avions rencontré six mois auparavant au Ladakh à l’heure d’aller dormir. Ils arrivaient d’Afrique et repartaient vers le Pakistan, iraient plus tard au Népal et puis encore une fois en Inde. Nous faisions comme eux, on tirait des plans et des prédictions en consultant nos cartes de géographie. Nous avions tous les rêves, ils en avaient encore plus. Ils étaient plus jeunes aussi. Et nous les aimons pour cela, pour cette jeunesse énervée qui s’exprime dans leurs paroles, pour l’énergie insatiable qu’ils transmettent dans les regards. Ils sont en route dans un véhicule sans freins. Et ce sont ces engins canailles et débridés que nous préférons. Alors c’est incroyable de les retrouver assis autour d’une table à grignoter des amandes chaudes après tant de routes parcourues. Nous évoquons nos parcours respectifs évidemment. Mais c’est surtout une joie extraordinaire qui brille ce soir dans les yeux en pensant à ce monde sublime qui suinte de partout. Nous semblons heureux et bêtement surpris d’être ensemble encore une fois.

Ils racontent le monde à coup de portières de voitures claquées dans le désert, de conducteurs hallucinés qui freinent subitement sur le bord de la route pour les embarquer. Ils parlent des coups de chaud, des dépits et des joies inhérentes à la route. Ils sont une jeunesse enragée qui se frotte au monde par curiosité et par goût de l’aventure. Ils ont fait leur cette phrase de Giono « Au fond, il s’agit surtout de laisser entrer la vie dans ce qui est devenu machinal et mécanique. » Ils font rentrer la vie exactement en face, sans presque rien choisir, acceptant tacitement tout en bloc, la poussière, le toit offert et parfois la tempête. Nous étions ceux qui, peut-être, leurs disaient que cela pourrait continuer encore un peu.

Il y avait ce soir là dans la ville de Muang Xay, un parfum d’aventure, deux ou trois souvenirs de routes anciennes et puis un peu de poésie déposée à nos pieds par quelque dieu malin adulant le hasard. Il avait fallu vraiment tout l’acharnement du destin pour faire se retrouver quatre égarés au milieu de l’agitation du monde. Nous étions présents ce soir pour le constater.

La route brûlait les pieds et elle avait tous les droits. Il ne fallait pas s’attarder, la fragilité de cet instant de dentelle était éphémère. C’est ce qui le rendait si précieux. Chacun repartait un peu plus loin le lendemain dans des directions opposées. On se disait au fond de nous que peut-être on se reverrait sans tout à fait y croire. On savait seulement qu’on avait tous les plans et que celui-ci en faisait désormais parti. Nous connaissions peu de ceux que nous croisions, deux ou trois choses à peine. Ils ne changeraient peut-être pas la marche de l’univers à le parcourir ainsi le nez en l’air et les yeux grands ouverts. Mais nous étions cependant convaincus au moins d’une chose : ils enchantaient la route autant que la vie à chacun de leur pas. Et pour cette élégance de poètes, nous leurs en étions infiniment reconnaissants.

En savoir plus sur Ribines et Godillots

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.