Ce nom là vous colle contre le sol, le nez dans les herbes jaunies et le sable roux. Il fait voler les chapeaux mal accrochés, égratigne les superlatifs, toise les hommes de papier qui s’agitent, ridicules. Ce pays là ne connait que la démesure. La Patagonie, extravagante et sublime, tient dans les quelques lettres de son nom, toute l’immensité du monde.

Le terre est rase, parsemée de buisson épineux éclatants de gris, de courtes pailles forcées par le vent. On y croise parfois une piste large comme une autoroute où jamais personne ne passe. Et si quelqu’un vient, c’est sans doute qu’il s’est perdu. Un panneau sur le bas côté indique qu’elle mène à une estancia, ferme aux mille têtes de bétail d’un autre monde qui trouve son premier voisin à cent kilomètres de là. La Patagonie est un pays qui ne se compte pas avec les doigts. Il faut ouvrir grand les bras et avoir une solide imagination pour espérer pouvoir en effleurer les contours. « Grand » n’a jamais été un mot bien raisonnable pour définir une terre qui ne rentre pas dans le dictionnaire des lieux communs.

C’est une vaste plaine étirée entre l’océan Atlantique et un rude mur des Andes qui la protège des colères du Pacifique. Les contreforts montagneux abritent à leurs pieds d’immenses lacs alimentés par les glaciers. Ils prennent en fonction des saisons ou des heures de la journée, des couleurs bleues mentholées, turquoises ou bien vertes absinthes, comme si un chimiste désinhibé jouait sans cesse, au gré de ses humeurs, avec ses tubes à essais. On voit régulièrement en amont un glacier terminer sa course depuis les sommets, avancer patiemment chaque jour pour se noyer finalement, tout glaçon qu’il est, dans un cocktail menthe glaciale au cœur d’une plaine brûlée. Ces petits arrangements de la nature, entre le ciel et la terre, relèvent certainement d’une drôle de magie qu’un sorcier lunaire aurait concocté dans un chaudron ardent de Patagonie.

Francisco Perito Moreno est un illustre explorateur argentin, un naturaliste qui, à force de lire trop de récits de voyage, prit la route à son tour pour dévorer une Terra incognita à coup de marches exaltées et de curiosité. Il arpente ainsi la Patagonie à la fin du dix-neuvième siècle, découvre la région des grandes étendues d’eau et des glaciers, pose les yeux sur les lacs Nahuel Huapi, San Martin et Argentino de 1875 à 1877, tombe nez à nez avec le massif du Fitz Roy.

Il connaîtra quelques sueurs froides lorsqu’il sera capturé par les indiens Tehuelches et réussira à s’échapper la veille de son exécution. Ce qui ne l’empêchera pas de militer pour une reconnaissance des peuples indigènes et une normalisation des relations avec l’Etat argentin. Il n’aura de cesse d’explorer une Patagonie qui le fascinait et il laisse aujourd’hui son nom à un des glaciers les plus célèbres au monde, le Perito Moreno.

Géant de glace qui pourtant semble si fragile, ciselé comme un verre de bohème aux parois de porcelaine immenses et fissurées dont on sait le temps compté, c’est un massif lapis-lazuli aux épingles acérées poussées par d’autres derrière jusqu’au lac Argentino. On l’entend s’étirer, craquer et parfois s’effondrer dans un fracas du diable. Un morceau de marbre s’enfonce lentement dans l’eau laiteuse, semant remous et affolement sur l’onde, puis le glaçon réapparaît, émerge de la surface comme une pierre précieuse aux reflets bleutés, lavé de toute la poussière accumulée sur trente kilomètres de descente interminable depuis les sommets andins. Et c’est ce mouvement qui rend le spectacle émouvant.

S’il n’était que morceau de glace inerte comme figée sur une photo, il serait évidemment digne d’intérêt car il est beau comme un diamant brut. Mais lorsqu’on l’entend grincer dans les profondeurs, mugir sans vraiment savoir d’où vient le cri de la bête, lorsqu’on se retourne subitement parce qu’un bloc givré de quelques tonnes s’effondre lourd sans prévenir dans un tonnerre sourd, alors le Perito Moreno se mue en une légende vivante. Et l’on se prend à le contempler non plus comme un gigantesque fleuve glacé mais on le scrute, nerveux, intimidés, comme un géant blanc teinté d’azur habité par un étrange souffle de vie.

Lorsque Théodore Monod, marchant dans le Sahara, explore l’immensité et en extirpe une incroyable encyclopédie du monde vivant dans le désert, nous, pauvres aveugles trop pressés de s’agiter dans le vide, n’y décelons qu’un gros tas de sable. C’est l’exact sentiment que nous laissait le Perito Moreno en le regardant. Si nous nous taisions un peu et écoutions plutôt attentivement ce monstre de glace, nous aurions peut-être la chance d’en percevoir autre chose qu’une émotion photogénique.

Le souffle puissant qui montait alors des profondeurs d’une eau aigue-marine gelée nous stupéfiait.

Pas si loin de là, dans ce même coin du bout du monde, plane le Fitz Roy, condor de granit survolant les solitudes des plaines. Les indiens Tehuelches évoquaient « une montagne qui fume » pour le désigner. Puis c’est Francisco Perito Moreno encore, qui baptisa cette curiosité de pierre terriblement esthétique, du nom du commandant qui mena Charles Darwin en Terre de Feu sur le célèbre navire Beagle lors d’une mission cartographique en 1831. Robert Fitz Roy, lors d’une expédition fluviale jusqu’au lac Viedma avait aperçu le massif mais ne l’avait pas atteint.

C’est d’abord une aiguille de granit balayée par les vents violents à 3441 mètres de hauteur, pas si haute donc, mais qui reste un défi pour les alpinistes d’expérience. On doit sa première ascension à deux français, Guido Magnone et Lionel Terray en 1952.

Elle est une falaise élancée sans presque aucune aspérité, lisse comme une façade d’immeuble d’un quartier d’affaire.

Et puis autour, comme une armée figée à la revue, d’autres soldats verticaux, un peu moins gradés, font front uni face au monde horizontal des terriens. Au pied du massif un lac bleu d’altitude clôt un panorama qui ne tolère aucune retouche. Plus bas la plaine est à cette époque une démonstration de couleurs. Les ocres rouges palpitants, les jaunes aux accents de blés mûrs, toute une récente palette automnale taquine une végétation qui jusqu’alors affichait un vert triomphant, et enflamme désormais la plaine d’El Chalten.

Les aiguilles du massif racontent pour nombre d’entre elles, des histoires françaises. D’abord l’aiguille Poincenot à trois mille mètres en mémoire de Jacques, l’équipier malheureux qui disparut dans la rivière en crue lors de la première expédition sur le Fitz Roy.

Ensuite, aux côtés de ces deux plus hauts sommets, ce sont trois autres aiguilles de part et d’autres du Fitz Roy qui sont baptisées des noms des voltigeurs de l’Aéropostale, Guillaumet, Mermoz et Saint Exupéry. Après la compagnie Latécoère qui sévissait au-dessus du désert africain, l’Aéropostale prit le relais en ouvrant des lignes de l’extrême par-delà la cordillère des Andes, notamment entre Buenos Aires et Santiago. Elles étaient aussi pour une poignée d’audacieux pilotes l’occasion de défier sans filet une nature d’exception. Du Sahara aux montagnes sud-américaines, ils portaient dans des sacs en toiles le courrier de quelques inconnus, d’un bout du monde à l’autre, aux commandes d’avions qui étaient tout sauf des modèles de précision et de fiabilité.

En 1930, parti de Santiago du Chili, Henri Guillaumet s’écrase dans les Andes au milieu de la tempête en essayant d’atterrir sans visibilité. Il marchera soixante kilomètres dans la montagne durant cinq jours dans l’espoir de rejoindre la plaine argentine. Son ami Antoine de Saint Exupéry survolera la zone durant tous ce temps pour le secourir. C’est un adolescent argentin qui le retrouvera finalement épuisé au bord d’un ruisseau, non loin d’un village.

Les habitants de la vallée diront « Es imposible » quand ils apprendront que le pilote était revenu vivant. Guillaumet, lui, avouera à son ami Antoine après s’être rétabli : « tu sais, ce que j’ai fait, aucune bête au monde ne l’aurait fait ».

Henri Guillaumet et l’Aéropostale s’étaient forgés un nom dans ces terres andines qui ne supportait pas la médiocrité.

Alors forcément lorsqu’on regarde le massif du Fitz Roy, lorsqu’on marche une trentaine de petits kilomètres sur un sentier de montagne au milieu des lacs glacés et des buissons ardents, c’est une envolée de légendes qui surplombe la région et appelle à l’humilité. C’est aussi un sentiment réjouissant de savoir la folie et cet appétit marqué chez quelques uns pour l’aventure et le goût de l’inutile. Comme une réponse définitive, élégante et absurde, à la question de notre présence sur terre.

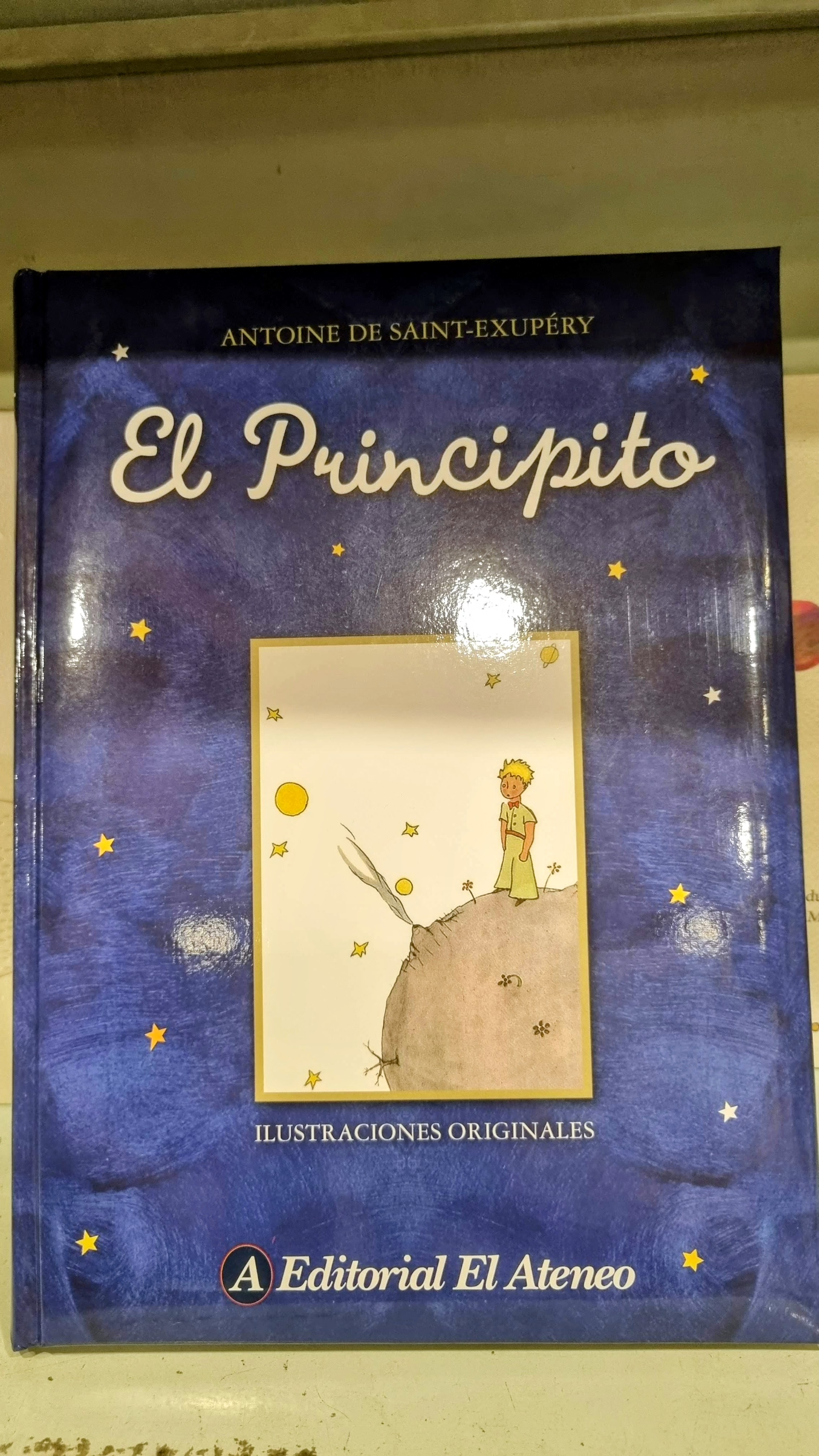

Enfin, c’est sur le sommet du mont Fitz Roy que Saint Exupéry dessinera le Petit Prince dans un chapitre de son livre désormais universel. Représentant son héros perché dans le ciel, écharpe à l’horizontale, battu par les vents de Patagonie, l’auteur rendait ainsi discrètement hommage à une montagne devenue mythique.

Emblème d’une Patagonie sauvage et extrême, le Fitz Roy porte ainsi dans son cœur de pierre une formidable pléiade aventureuse. Du Beagle des mers australes au Petit Prince de Saint Exupéry, des piolets de Terray et Magnone à l’hommage au drame de Poincenot, jusqu’aux ailes fragiles de Guillaumet et Mermoz, il réunit autour d’un massif de granit reconnaissable entre mille, des noms de légendes qui portent toujours hauts les rêves de plusieurs générations.

Tout est excès en Patagonie. Le vent, la pluie, les routes rectilignes qui ne finissent jamais, l’horizon des pampas brûlées et les neiges éternelles, rien ne s’arrête vraiment ici. Le point final s’appelle une hérésie en Patagonie.

Bruce Chatwin avait aussi été happé par le souffle de cette région du monde.

« Le jour suivant, chaleur plus forte et plus violent que jamais. Les rafales torrides vous rejetaient en arrière, vous aspiraient les jambes, vous comprimaient les épaules. La route qui commençait et finissait dans un mirage gris »

Si les moyens et les mots diffèrent pour dire la Patagonie, le sentiment éprouvé au contact de cette terre lors de longues marches est un bien commun. Chacun empêtré dans de redoutables émotions, raconte toujours la même histoire. Infini et tonitruant sont les seuls mots qui restent à la fin.

Quand on lutte sous le vent à demi courbés, que les genoux grincent parfois un peu, et que la pluie s’invite dans les chaussures, on repense à Erri de Luca qui s’acharne méthodiquement à user jusqu’à la corde autant le corps que les mots »…Tu me reproches les mauvais traitements de mon corps : ce fut pour moi un usage approprié. Ceux qui le gardent emballé comme un objet fragile le détraquent. »

On déballait tout ce coup-là, nous aussi, face au souffle patagon.

Sur la route qui menait à la plaine de El Chalten, c’était des rafales qui s’obstinaient à nous ridiculiser. Elles nous traitaient comme deux pantins désarticulés, rabattaient les oreilles en même temps qu’elles imposaient le silence. C’était pénible de poser un pied devant l’autre, c’était usant de n’être plus rien dans le souffle cinglant des Andes. Pourtant c’est peut-être à ce moment précis sous un ciel noir et fuyant, les yeux portés vers les hauteurs de quelques pics de granit acérés, que nous avions ce drôle de sentiment de n’avoir jamais été aussi vivants.

« La Patagonie, C’est une dure maitresse. Elle vous jette un sort. Une enchanteresse ! Elle replie ses bras sur vous et ne vous laisse jamais repartir » affirmait Chatwin.

Personne ici ne l’a jamais contredit,

car c’est vrai qu’aucun voyageur à notre connaissance,

n’en n’est jamais vraiment reparti.

En savoir plus sur Ribines et Godillots

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.