Nous enjambons le bastingage du rafiot vert et blanc qui sert de navette entre l’île et le continent en fin de matinée. Trois femmes rejoignent la terre avec nous. Le moteur placé sous nos pieds à l’arrière de l’embarcation ronronne bruyamment. Il fait doux, c’est une journée à marcher le long du rivage, une de celles où l’on resterait volontiers à manger une mangue dans le hamac, sous la tonnelle, en observant un colibri filer au milieu des fleurs amarante d’hibiscus. Le regard porté vers la plage qui s’éloigne, nous ressentons ce désagréable pincement à la poitrine qui laisse immédiatement penser que nous sommes en train de quitter un endroit aimé. Si certains lieux peuvent distraire le temps d’une ruade, l’espace d’une jolie cavalcade, d’autres sont capables de nous émerveiller pour toujours, même lorsqu’ils ne sont pourtant plus qu’un lointain souvenir. Et plutôt qu’une rassurante route linéaire, nous préférons malgré tout nos errances en dents de scie, explorant un jour la monotonie d’un horizon trop plat, atteignant une autre fois des sommets d’émerveillement lors d’un instant d’éternité volé.

Ilha do mel est une île au large des côtes de l’état du Paraná. Vu de haut, elle ressemblerait presqu’à une baleine. De près, sa peau est une forêt ourlée d’un ruban de sable blanc. Elle est trop loin des grandes métropoles pour figurer sur les circuits touristiques. Elle est trop jalousée par les brésiliens qui la connaissent pour en parler bruyamment autour d’eux. Ilha do mel est devenu par hasard notre île au trésor pour quelques jours.

Sa colonne vertébrale est un étroit chemin en sable qui serpente au milieu de la forêt. Les véhicules se sont faits refoulés, seuls les jambes et la bicyclette y sont tolérées. Mais hormis ce sentier forestier, la principale route utilisée par les habitants demeure la plage. En fonction de l’amplitude des marées, les vastes étendues de sable qui longent le territoire permettent généralement de relier les différents points de l’île, les hameaux et les deux pontons d’embarcations. On y passe bien sûr à pied, mais on y roule également juchés sur des vélos sans frein, un râteau sur l’épaule, quelques sacs de pains ronds accrochés au guidon ou une planche de surf élimée sous le bras. Les écoliers aiment à y trainer plus longtemps qu’il ne faut au retour de l’école. On les surprend à observer une aigrette bleue prendre son envol, puis dans l’instant qui suit, faire la course avec un chien qui lui aussi glane des instants de bon temps. Toute la vie d’Ilha do mel transite inévitablement par cette autoroute balnéaire informelle.

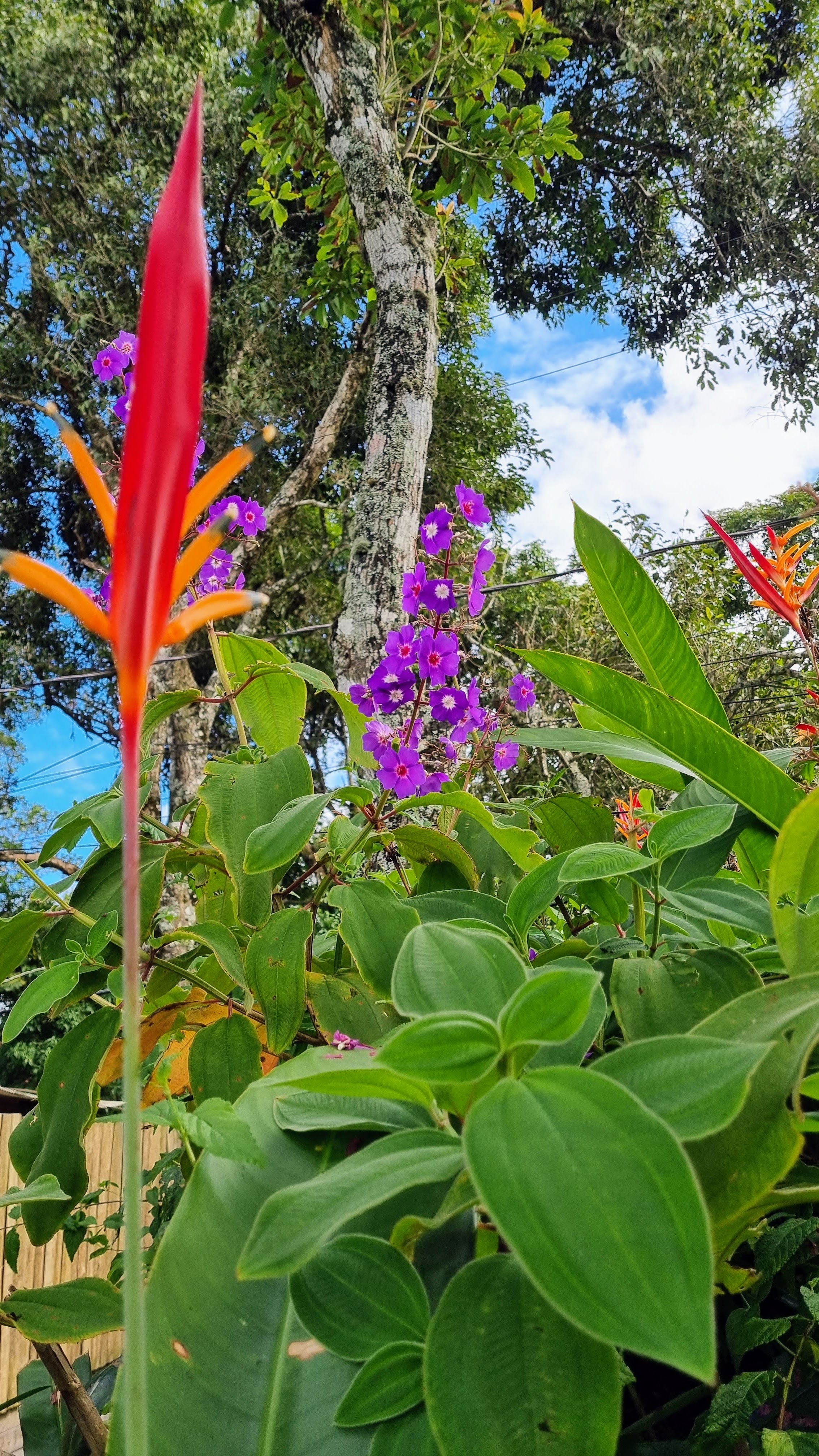

L’île est composée de deux parties reliées par un cordon dunaire. On y sent toute la fragilité de cet exceptionnel environnement naturel et les efforts consentis par les habitants pour le préserver. Elle connaît également quelques heureux reliefs qui confère à cette terre une physionomie de caractère et lui invente aisément une légende d’île à la Stevenson. La forêt dense couvre l’essentiel des sommets, seul le phare du dix-neuvième siècle élancé vers le ciel, prend de la hauteur. Le reste est embaumé d’un mystère végétal, cerné par des vautours tournoyant dans les airs.

La vie y est lente, mais l’activité est toujours de mise. On pêche, on débarque les matériaux des bateaux, on charge la nourriture du continent sur des charrettes à bras. On répare les maisons en bois dans les hameaux qui, plutôt que s’aligner sur une rue unique, ont choisi de réinventer le labyrinthe. C’est tout petit, une poignée de cabanes à peine mais on s’y perd chaque fois, tournant sans fin sur de jolies allées de sable blanc autour de maisonnettes en bois dissimulées par les fleurs et les arbres. Comme l’île n’est pas large, on finit quoi qu’il en soit sur la plage d’un côté ou de l’autre à regarder la mer. Ces villages sont un havre de paix à l’abri du soleil. Le soir, on se retrouve, en amoureux ou entre amis, en compagnie des collègues après le travail, sur la plage de l’ouest, Praia do Limoeiro, pour contempler un coucher de soleil d’anthologie.

Les oiseaux sont légion dans cette zone protégée et c’est un florilège de couleurs et de chants qui occupe les taillis. On virevolte du sombre vautour à tête noire à l’espiègle canari jaune et vert. On fait silence au passage d’un tangara du Brésil écarlate devant nos yeux.

Les plages sont de celles qui pourraient être remplies par une armada de touristes en maillots de bain peinturlurés à la crème solaire, tout droit sortis d’un grand déferlement estival, mais comme nous vivons au paradis, elles sont désertes. Ce n’est généralement pas l’endroit où l’on aime s’arrêter trop longtemps. Mais ici ces étendues de sable sont avant tout un lieu de vie du quotidien. On ne s’y allonge pas, on s’y prélasse encore moins. Sur ce sable blanc et fin au possible, on y roule, on y marche, on réinvente le mouvement sur un endroit qui n’est ailleurs souvent qu’une débauche ennuyeuse de corps mou aromatisé à la vanille de synthèse. Ici, la plage est en marche et c’est pour nous une révolution. On se glisse dans son sillon. On se salue entre rares passants, on est nomades à toutes heures, debout face à la mer, les doigts de pieds chatouillés par le sable fin qui crisse sous les pas.

C’est difficile de décrire un paradis tropical. Pour les uns c’est une plage, un palmier, un transat, une coco percée d’une paille en guise de cocktail. Pour nous, c’est un ruban blanc entre mer et forêt que nous pouvons arpenter toute la journée, c’est un dollar des sables brillant au soleil le long du rivage, c’est une aigrette blanche posée sur deux pattes d’allumettes, gracile et élégante qui fait un bout de chemin en notre compagnie. Le paradis, c’est un enfant jouant avec des chiens qui n’appartiennent à personne dans les reflets mordorés d’un coucher de soleil sur le Brésil.

C’est une presque solitude, de celles qui n’en sont pas tout à fait parce que c’est juste bon de pouvoir les partager un peu. Le paradis, c’est une forêt bruyante qui côtoie l’océan étalé sur le sable. C’est une myriade de chants d’oiseaux colorés qui se chamaillent sur les cimes des grands arbres, se cachent sous les feuilles larges et lentes des bananiers. C’est un homme qui passe à vélo sur la plage et qui s’arrête soudain pour la millième fois devant le même paysage, étonné que chaque jour il arrive encore à s’en émerveiller. Le paradis est ce plaisir indicible impossible à dire mais que l’on ressent sans l’ombre d’un doute au plus profond de soi.

Alors durant ces quelques jours sur Ilha do Mel, on a rêvé en blanc et vert, et lorsqu’on levait les yeux au ciel bleu, on se disait que le paradis c’était ici. On ne savait pas vraiment pourquoi ni comment c’était arrivé, mais cette joie là ne se refusait pas. Nous préférions les émotions trop fortes, mal contrôlées et éphémères plutôt que cette inquiétante quête du bonheur permanent que l’on voulait parfois nous vendre dans les magazines. Ce matin précisément, on quittait l’île, la mort dans l’âme, parce que nous l’avions trop aimé. Et même si un vent noir soufflait aujourd’hui dans les têtes, c’était ainsi que nous souhaiterions tout le temps vivre, trop et maladroitement.

Ilha do Mel prend le large quand nous retrouvons la voie des bus qui poussent les sacs une route plus loin pour les déposer à l’orée des villes. São Paulo nous voyait débarquer dans la gare de Tietê, la plus grande gare routière d’Amérique latine. Cela donnait rapidement une vague idée de ce qui nous attendait. On passait de l’île déserte à la mégalopole de vingt millions d’habitants en un bateau, deux bus et dix heures de routes. Seuls au milieu du monde entier affairé à voyager, plantés sur le carreau de l’immense hall d’une gare routière, nous restions pour une fois immobiles et hésitants quant à la direction à prendre. La foule s’éparpillait en tous sens, achetait des tickets pour partout, déferlait depuis des escalators, s’engouffrait dans des métros. São Paulo pouvait bien détenir cette réputation sulfureuse de ville chaotique et dangereuse, il fallait avouer qu’à cet instant, planté en plein cœur de la vie, nous n’étions pas mécontents d’être là. Et si le mot « Rassuré » ne rentrait pas encore complètement dans notre panoplie du jour, l’inconnu allait à coup sûr nous le présenter. On quittait la gare en ébullition, glissant dans le sillage d’une excitante mêlée urbaine.

Les sacs posés, nous repartons aussitôt en fin d’après-midi en direction du plus proche quartier. Le dimanche, la rue est festive dans ce coin de la ville où les artistes se sont emparés des murs pour déposer rêves colorés et peintures décalées au milieu des hautes tours de São Paulo. A Beco do Batman, les paulistanos sortent sur les trottoirs au son d’une musique forte, au rythme de quelques pas de danse, un verre de caïpirina à la main. Et c’est une bonne manière de prendre pied dans la nouveauté.

Lundi matin, le centre ville piéton affiche une image nettement plus austère. Dans le métro, comme dans toutes les métropoles, on panse les maux de têtes de la veille, un casque sur les oreilles, des écrans vidéo en continu devant les yeux. Les étudiants retrouvent le chemin des facultés, les secrétaires, celui des bureaux des grandes banques du centre. Les pickpockets déjà aux affaires, ouvrent les poches de la foule des rames souterraines, palpent et dérobent discrètement un butin pris au hasard dans le secret espoir de bien commencer la journée. Le métro de Sao Paulo se vit comme ailleurs, le nez compressé contre l’épaule du voisin, comprimés involontaires, vigilants face aux tentatives malhonnêtes des rapprochements des corps.

En surface, c’est un parterre de personnes emmitouflées dans des couvertures, cloisonnées dans des parois de cartons, qui accrochent le regard aussitôt sur l’esplanade, bien avant les dorures du monastère São Bento. Si la misère s’est installée durablement dans les centres-villes, elle est peut-être visible ici plus qu’ailleurs. A l’ombre des hautes tours des milieux d’affaires, surveillées par les gardiens en uniformes, gisent sur les pavés blancs lusitaniens des rues piétonnes, femmes et hommes qui n’ont plus pour bien, qu’un sac plastique de souvenirs et un morceau de drap qui chaque soir menace de servir de linceul.

On déambule dans les rues un peu mornes entre le monastère saint Benoît, la monumentale cathédrale néo-gothique et la forêt de gratte-ciel qui constituent l’essentiel du paysage urbain. Il rappelle dans une certaine mesure d’autres centres comme à New-York par exemple où dans les années quatre-vingt l’insécurité prégnante avait fait déserter classe moyenne et touristes vers les quartiers résidentiels excentrés.

Les gratte-ciel font de l’ombre ici aussi à des rues qui ne sont plus fréquentées la journée que par des travailleurs réfugiés dans les bureaux et par la misère étalée sur les trottoirs. Le soir et le week-end, le quartier se vide de toute activité. Ne reste plus que ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs.

Si Sao Paulo traîne dans son sillage une lourde image de ville parmi les plus dangereuses au monde, son centre, malgré des apparences plutôt sinistres, est malgré tout fréquentable la journée pour les étrangers que nous sommes. La réalité veut que les touristes ne fassent que rarement escales dans cette mégalopole à la mauvaise réputation et mettent encore moins les pieds dans le centre-ville. A la nuit tombée lorsque les immeubles d’affaires se vident, drogue et violence reprennent la rue en main et il n’est probablement plus question pour un promeneur de s’y aventurer. Nous repartons à pied vers le quartier Liberdade, fief d’une importante communauté japonaise. Par la même occasion, marcher dans la rue en regardant autour de soi permet de répondre à ses appréhensions en corrigeant quelques clichés. Sao Paulo ne mérite peut-être pas autant de dédain.

Le lendemain, l’avenue principale nous amène directement au Musée d’Art de São Paulo. C’est un bâtiment en béton brut monté sur pilotis rouge qui se remarque lorsqu’on remonte Paulista, la grande avenue de la métropole.

A l’intérieur plusieurs expositions temporaires s’intéressent aux « histoires autochtones ». L’une d’elle explore la thématique grâce à Gauguin lors de sa période tahitienne. On y trouve des œuvres que l’on ne connaissait pas pour la plupart. On débusque, amusés, une dédicace de l’artiste à Mme Gloanec, la patronne de la célèbre pension de Pont-Aven qui hébergeait ces aventuriers de la création venu s’émerveiller d’un monde breton alors tout aussi exotique que les Marquises du bout du monde. D’Hiva Oa, encerclé par les eaux du Pacifique, à la chapelle de Tremalo, isolée sur les hauteurs de l’Aven, on voyage, rêveurs, embarqués par une « Pastorale tahitienne » idéale. Depuis Sao Paulo au Brésil, on prend tous les Finistères qui passent sous les yeux.

Une autre exposition livre ses murs aux peintures éblouissantes des indiens de l’Amazonie brésilienne de la région d’Acre à la frontière du Pérou. Le quotidien, les traditions et les visions des indiens y sont représentés sur de grandes œuvres aux couleurs extraordinairement chatoyantes.

L’exposition permanente, emblématique du musée, concentre en une vaste salle toutes ses œuvres, présentées sur des vitres en verre. A mi-chemin entre le hall de gare et les rayons d’un supermarché, on déambule dans les allées au milieu des tableaux.

Les œuvres sont classées chronologiquement et audace suprême, ne font aucune faveur aux peintres célèbres. Aussi retrouve-t-on un Degas, un Picasso ou un Rubens au côté d’un artiste brésilien ou italien à priori bien moins célèbre. Les œuvres étant néanmoins d’une qualité exceptionnelle, cet agencement original permet de passer du temps avec chaque artiste, sans préjugé et dans la surprise la plus totale. Nous prenons un grand plaisir à la balade au milieu d’une rumeur légère qui s’extasie, commente, décrypte et vit les œuvres qui s’enchaînent sans prétention sur les panneaux transparents. Le beau est à portée de main et il élève soudainement une salle entière de promeneurs subjugués.

Nous faisons escale dans l’après-midi dans le parc Ibirapuera, le temps d’un déjeuner sur l’herbe pour saluer Monet croisé le matin au musée. Pendant que les brésiliens font des tours de rosalie dans les allées, on fait le décompte des poses au sourire figé et des selfies dupliqués par dizaine devant un lac qui n’est plus relégué qu’au triste rang de fond d’écran et que finalement presque plus personne ne prend le temps de vraiment regarder. On file ensuite pour se rassurer sur l’état du monde au musée afro-brésilien situé dans l’enceinte du parc. Nous y débusquons une photographie plus émouvante de l’humanité, plus élaborée, à la fois inutile et essentielle.

Demain aux aurores, Sao paulo disparaîtra sous les roues d’un bus au départ de Tietê. La plus grande gare d’Amérique du sud nous sera cette fois un peu moins inconnue tout comme sa cité tentaculaire. Sao Paulo ne sera sans doute pas encore complètement amicale mais nous aurons peut-être apprivoisé un peu sa personnalité. Nous aurons commencé à en défricher quelques parcelles, ôtant les ennuyeux préjugés et les clichés un peu grossiers qui lui tournent autour. Nous aurons appris à jongler sur un trottoir de centre ville entre surprise et inquiétude, arpenter les couloirs du métro au son d’un violon, regarder les gens vivre entre misère et indifférence. Nous aurons observé devant des tableaux vieux de quelques siècles, le joli sourire d’une foule charmée prête à aimer sans condition.

Entre Ilha do Mel et Sao Paulo, nous aurons alternativement vécu au paradis puis joué les anges déchus à l’ombre des murs gris d’une mégalopole. Nous aurons finalement exercé la seule chose que nous savons à peu près faire, jouer les saltimbanques étonnés dans un monde en équilibre précaire. Entre enfer et paradis, il n’y a rien à choisir, il faut tout prendre pour rester vivant.

En savoir plus sur Ribines et Godillots

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.