Zougdidi est un nom de village qui guiderait nos songes dans les montagnes rouges du Haut Atlas plutôt que sur les bords de la mer Noire. Mais c’est une fille de la plaine indubitablement, ce monde-là est plat.

Elle fût un centre important du traitement du thé sous l’ère soviètique. Elle en traîne aujourd’hui les stigmates sous une épaisse couche de poussière, gardienne grise des vieilles histoires collectivistes.

D’ordinaire les voyageurs qui descendent des montagnes du Caucase font halte à Zougdidi pour la simple raison que sa gare propose un départ par jour à bord de quelques wagons usagés à destination de la capitale. Mais personne ne s’attarde vraiment dans la bourgade. On y reste une journée supplémentaire par esprit de contradiction et parce que surtout, là où il n’y a rien à voir, c’est qu’il y a probablement l’occasion d’affûter notre sens de l’observation.

Le bazar central, un des plus grands du pays, est un vaste marché aux puces abrité sous des bâches plastiques de fortune et regroupé autour d’un bâtiment principal couvert. Matin et soir, les vieilles femmes, souvent, déballent et remballent leurs marchandises sur les trottoirs, salades vertes et blouses à fleurs, trainent d’énormes sacs chargés de fromages frais ronds et blancs, de chaussures contrefaites et de jeans d’occasion en vrac.

Il y a toujours du monde à circuler dans les allées étroites où l’on avance au compte goutte les yeux rivés sur les étals un peu bancals. L’ambiance y est attachante on ne sait pas vraiment pour quelle raison. Mais chaque passage dans le centre-ville nous donnera envie d’aller faire un court détour dans ce labyrinthe de la consommation raisonnable. Tout est là à vendre comme dans une Samaritaine parisienne, mais rien ne brille. Les hôtesses, têtes courbées sous les bâches flottantes bleues et les tôles rouillées, sont ridées et peu souriantes. Et c’est bien là qu’on aime traîner d’un pas lent, sans aucun réel motif.

On visite le matin la seule curiosité mentionnée dans les parages, le palais Dadiani, demeure d’une vieille lignée de la noblesse géorgienne. Le manoir défraichi en extérieur, offre une jolie collection d’icônes orthodoxes, de peintures, de vaisselles et mobiliers, narrant dix siècles de dynastie. A chaque entrée dans un nouveau salon, on est invariablement marqué à la culotte par une surveillante sévère qui prend son métier très au sérieux.

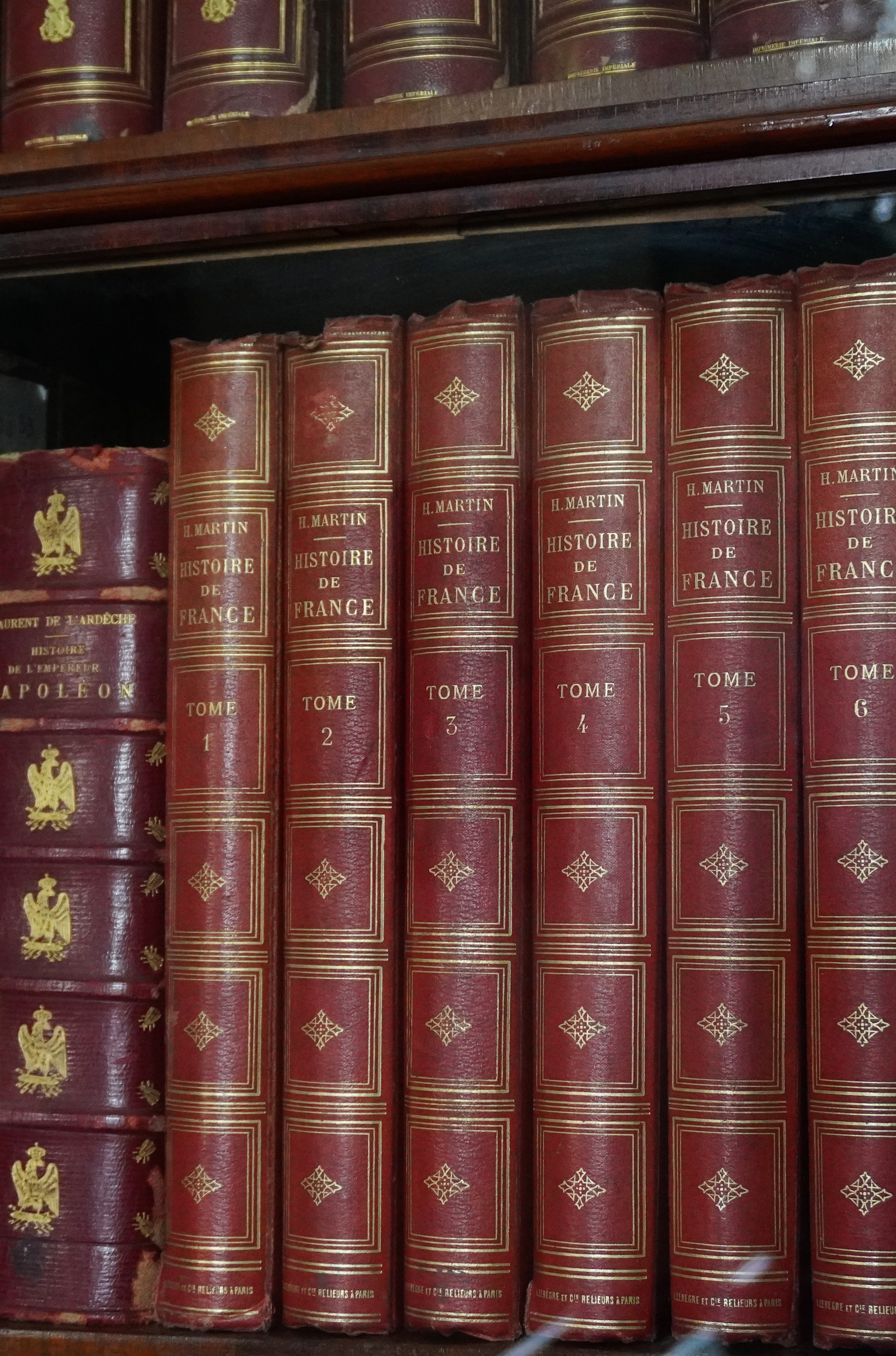

Une luxueuse bibliothèque remplie de livres en français et surtout un des quatre masques mortuaires de Napoléon Bonaparte présent dans une vitrine nous surprendra plus que le reste. Un mariage entre un neveu de l’empereur et une fille de la lignée géorgienne Dadiani expliquera cela. Vaste Europe et jeux d’alliances racontés sur un parquet craquant d’un vieux palais de Géorgie.

Quelque chose de délicieusement suranné flotte dans l’air. On aimerait tant que notre surveillante qu’on devine dans le dos, raide comme un coup de matraque, nous offre quelques boudoirs éventés sortis d’une boite en fer piquée de rouille, accompagnés d’une tasse de thé russe à la bergamote sur une jolie toile cirée fleurie. Le rêve d’une madeleine de Proust géorgienne. Mais ce n’est pas possible. Avancez ! menace-t-elle…

Hors de la ville, on croise des mosaïques colorées sur des murs d’immeubles vétustes, vestiges d’une époque communiste flambloyante mais révolue. Les quartiers alentours sont résidentiels, s’y alignent de grandes maisons bâties sur un modèle identique. Des bâtisses carrées sur un étage ou légèrement surélevées, des toits en zinc, une large terrasse en façade, des murs, pour les plus anciennes, bardés de bois agrémentés d’une frise sculptée sur l’auvent à la manière des maisons traditionnelles Oda.

A cinq kilomètres, l’Abakhazie devenue enclave russe autonome depuis 1992 a poussé à cette époque des centaines de réfugiés géorgiens à Zougdidi. Ils y vivent toujours, parqués dans des immeubles du centre ville prêts à tomber. On croisera une abkhaze réfugiée à qui on demandera si elle pouvait retourner de l’autre côté de la frontière. Un geste de mitraillette saccadée qui rafle tout le paysage est largement explicite. C’est définitivement non. La tristesse sur son visage en confirme le mime. Une histoire universelle et invariablement douloureuse des migrants involontaires sur la terre.

Il y a quelques années, plus de 300 chars russes avaient débarqué au petit matin dans les rues pour, selon le point de vue de l’occupant, sécuriser les lieux. Ils avaient exercé le droit du plus fort puis étaient repartis derrière les lignes abkhazes.

Les rues trop larges, sont souvent désormais désertes dans cette ville de 40 000 habitants. C’est un petit bourg de province qui doit subir sans broncher les soubresauts politiques, les crises économiques qui viennent d’un peu plus loin. Et continuer à vivre.

On quittait la ville le lendemain matin. Sur le bord du trottoir, les vieilles femmes déballaient les marchandises qui ne se vendraient sans doute pas encore aujourd’hui. On trouvait une marshrutka au hasard sur le terre-plein. Notre chauffeur nous parlait du Paris St Germain qu’il semblait connaître plus que nous. Il faut dire que nous n’étions pas parisiens non plus.

Tbilissi est une autre histoire, de celles que l’on aime aussi.

Nos déambulations divaguent entre les larges avenues d’inspiration Hausmannienne comme Roustaveli, et les quartiers médiévaux aux rues étroites et sinueuses, aux pavés tordus, façon casse-pieds. Une cité de maisons enchevetrées, toutes emmêlées, acrochées à un relief tout sauf monotone.

Si la ville se positionne historiquement sur la rive droite de la rivière Koura qui marque la frontière entre un grand et un petit Caucase, elle s’est étendue tout au long de son histoire sous le joug d’une géographie accidentée qui confère à Tbilissi un charme indéniable.

Aborder une ruelle de la vieille ville oblige irrémédiablement à envisager une ascension ou à l’inverse, une bonne dégringolade jusqu’à la prochaine intersection.

L’autre raison qui nous fait apprécier Tbilissi est sans doute sa bouille un peu bohème, un brin anarchique, qui traînerait dans les rues comme une adolescente, depuis le Ve siècle.

On croise les graffitis qui racontent sur de vieilles pierres les révolutions qui viendront tôt ou tard. Dans les souterrains le long de la Koura, la jeunesse géorgienne répète dans des caves aveugles, un rock sombre et puissant, sous le regard noir de cavalcades jetées à l’encre de chine sur les murs délabrés.

Il y a tantôt un monde léché, ses façades pastels austro-hongroises, jolies et ennuyeuses, tellement bourgeoises. Et puis Il y a les murs en faillite qui ne se souviennent plus de leur dernier coup de pinceau. Les brins d’herbes qui déboulonnent consciencieusement les pavés luisants à l’entrée des caves à vin planquées dans les entresols. Il y a tous ces chats qui ont pris le pouvoir sur les échelles de meunier et les trottoirs qui tanguent comme s’il y avait gros temps. Il y a le monde qui vacille et Tbilissi qui s’en fiche un peu.

A l’ombre des platanes qui viennent recouvrir les façades patinées des immeubles, on se laisse pousser par un courant d’air tiède dans les escaliers qui mène à l’étonnante statue argentée de la Mère de Géorgie qui surplombe la ville.

On descend en vitesse dans le vieux quartier qui vend son vin aux touristes pour regrimper aussi sec jusqu’au monastère de la transfiguration, sur le mont Thabor. La ville convulse sous nos pieds tandis qu’on se laisse porter par le chant qui vient de la minuscule chapelle où un pope officie, dos à une poignée de fidèles silencieux.

On habite rive gauche, à la sortie du métro Avlabari. Non loin de là, l’imposante cathédrale de la Trinité est notre phare dans la ville, visible depuis tout Tbilissi.

Le matin, il faut dégringoler de la falaise sur laquelle nous vivons et jouir dés la première heure d’une vue sur les rives de la Koura. Habiter en haut d’un escabeau est parfois un privilège.

Vue sur l’église de Metekhi, massive, taillée au burin mais belle et précieuse comme un diamant mal dégrossi. A l’intérieur le dimanche, les fidèles tournent autour des icônes, les embrassent, se signent un nombre incalculables de fois. Des femmes couvertes d’un fichu coloré bavardent debouts au pied d’un pilier, pendant que les autres brûlent des cierges fins comme des allumettes à l’intention des vénérés saints. Une prière psalmodiée, une voix féminine rassurante achève de stopper net notre course. Car c’est ici qu’il faut être à cet instant précis, plus que jamais présent dans ce vaste monde. Aucune religion, aucune oeuvre d’art n’est le dépositaire exclusif de ce sentiment de paix qu’elles peuvent parfois provoquer. On sait seulement que s’asseoir devant un tableau dans un musée, lire deux ou trois lignes d’un poème ou passer quelques instants dans un lieu de prière sont souvent source de joie. On en faisait une fois encore l’expérience.

On sortait sous un soleil aveuglant, il fallait passer la Koura, grimper en courant jusqu’au sommet de la ville, se perdre dans les cours d’immeubles lardées des stigmates d’un ancien tremblement de terre ou des secousses d’une économie assassine. Il fallait reprendre notre course haletante, aller sentir le souffre près des sources d’eau chaude et puis aimer toute les fresques des souterrains sombres de la ville. Il fallait sentir le grondement des révolutions aux portes des bâtiments officiels et boire toutes les bouteilles de vin que la Géorgie déversait dans la ville médiévale. Il fallait absolument tout vivre dans cette ville au nom imprononçable, presque inconnue, petite comme une bourgade de province avec son million d’habitants, mais démesurée par son talent à nous toucher en lettres capitales.

Le second jour, il se trouve que l’on passe par hasard à l’heure de midi devant une des petites boulangeries qui produit des pains semblables à des baguettes, nommées shotis puris. Cuites dans un four traditionnel, elles sont courbées car collées sur la paroi vertical du four, le tonir géorgien.

La veille la boulangère, fidèle à l’attitude géorgienne, ne décrocha pas un bonjour ni un début de rictus bienveillant. Le lendemain, nous voyant revenir pour acheter un de ces fameux pain chaud, elle nous offrit, à notre plus grande surprise, un des plus beaux sourires que le pays ait porté. Ne jamais désespérer, un jour on finira par être adoptés.

Tbilissi, un brin d’amour dans un mouchoir de poche, un manteau de bohème en patchwork un peu décousu et quelques grammes de farine. On t’aime.

En savoir plus sur Ribines et Godillots

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.