Il fait presque froid, il pleut et c’est encore la nuit lorsque nous quittons Bishkek. Le Kirghizistan nous foutait dehors sans aucune précaution. Ailleurs c’était forcément mieux, on était toujours enclin à le croire. Cela nous donnait au moins une bonne raison d’avancer.

La veille une visite au récent musée d’histoire nationale de la capitale était l’occasion de faire nos adieux à l’une des rares terres portant encore en elle un souffle nomade. Les steppes et les montagnes kirghizes étaient le terrain de jeu de la dernière cavalcade d’une minorité condamnée à l’extinction face à un monde obèse qui s’étouffait lentement dans les plis confortables de la sédentarité.

Dans le véhicule qui nous approchait de la frontière, l’autoradio serinait curieusement les « Paroles, paroles » de Dalida sur la fréquence locale. On souhaitait des adieux déchirants, on avait le droit à « Caramels, bonbons et chocolats ». Nous passions dans l’urgence chez le voisin kazakhe. La frontière était à moitié poreuse. Elle était très mauvaise pour arrêter les nuages. Dalida s’était tue. Il pleuvait désormais en silence.

Le dimanche qui suit, l’autobus 12 de 7h30 d’Almaty est bondé pour rejoindre la station de ski de Shymbulak une trentaine de kilomètres plus loin. La jeunesse kazakhe qui vient de célébrer la veille l’anniversaire de son ancienne capitale prend de la hauteur dans un joyeux bazar matinal. Nous prenons la route entassés comme aux heures de pointe parisiennes jusqu’à ce que des contrôleurs entrent en scène. On voit alors les cartes de bus circuler de mains en mains et voler au-dessus des têtes pour les précipiter jusqu’à la borne électronique afin d’y être pointées. La maudite machine ne reconnait pas les notres. Les deux aboyeurs en uniformes nous expulsent sans ménagement. Nous remonterons dans le bus bondé suivant après une séance photos sur le bord de la route avec les contrôleurs qui apprennent que nous sommes français. On aurait dû le dire avant… Nous étions passés illico, dans cette époque qui allait très vite, du statut de condamné à celui de star éphémère sur un bout de trottoir. Aucun ne nous convenait, on préférait aller chercher les cimes indifférentes aux gesticulations humaines.

Là-haut, après une ascension vers les crêtes, la petite station de Shymbulak apparaît sur le versant opposé comme un idyllique village niché dans un creux de montagne. La vue nous fait vite oublier que nous sommes à seulement une trentaine de minutes d’une métropole de deux millions d’habitants. Les kuruts, ces boulettes de fromages secs que nous avions désormais immanquablement dans nos sacs depuis le Kirghizistan, développaient toutes leurs saveurs en altitude devant un paysage de sommets enneigés. Plus bas les couleurs automnales commençait à investir la montagne. Chaque centimètre du tableau justifiait à lui seul les efforts fournis et les jurons débités quelques minutes avant lors de l’ascension.

Nous retrouvions la ville à la nuit tombée. Almaty se parait alors de lumières électriques et ressemblait presqu’à une élégante européenne. Et c’est dans la pénombre d’un dimanche soir apaisé que nous faisions connaissance avec le quartier où nous logions désormais. En fond de tableau depuis le lac voisin, la montagne gravait une dernière fois son relief sur un ciel d’encre.

Almaty fût une capitale jusqu’à ce que l’ancien et premier président Nazarbaïev la détrône au profit d’Astana plus au nord en 1998. Elle reste malgré tout la première ville du pays en terme démographique et dans le coeur de ses habitants. Son nom de langue Kazakhe signifie « Ville des pommes » car c’est précisemment à ce coin du monde que l’on attribue l’origine du fruit désormais répandu jusque dans nos vergers bretons et normands.

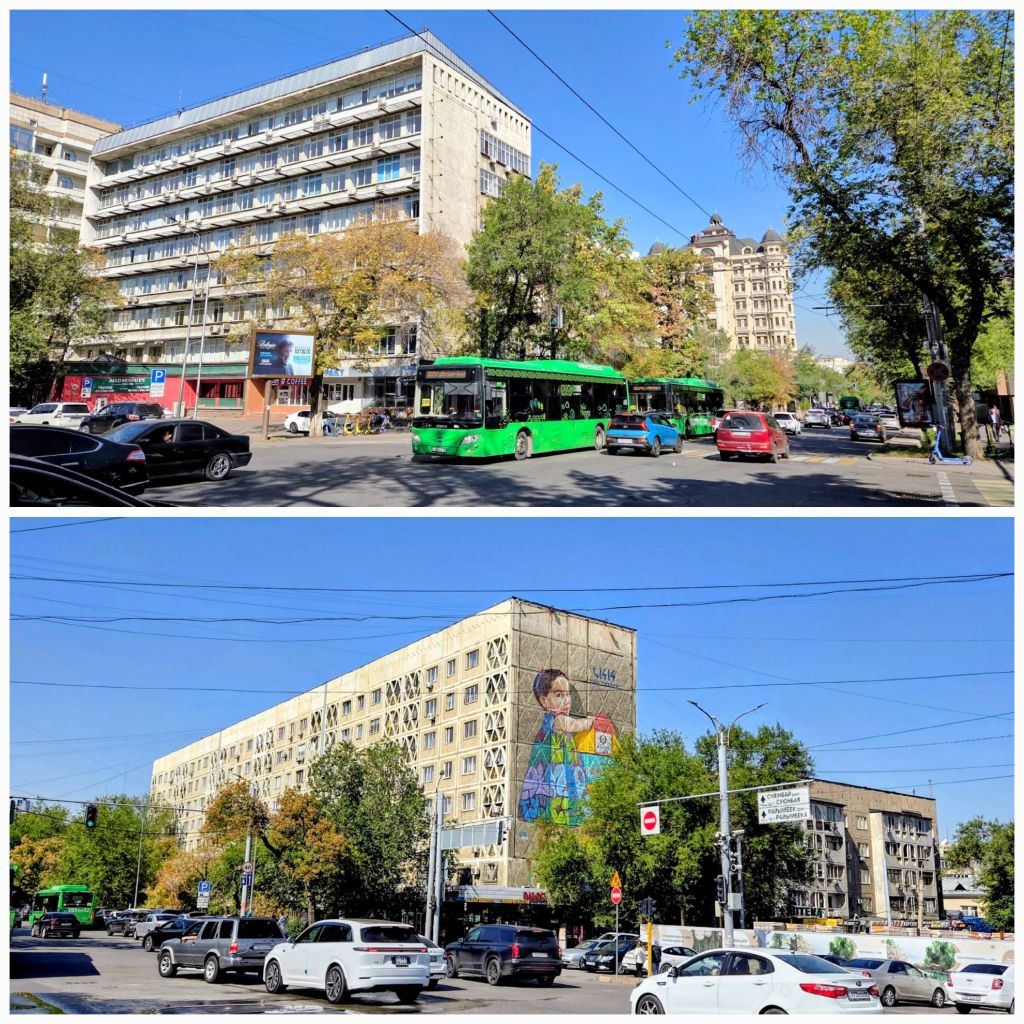

Dans les rues larges et rectilignes, l’ancienne présence russe vieille de trois siècles est encore d’actualité et ce trait est étonnament marqué par rapport aux pays voisins. On a parfois l’impression de déambuler dans une ville de l’ouest du continent où les terrasses des cafés huppés débordent sur des trottoirs ordonnés, où la vie que nous avons quitté il y a quelques mois refait subitement surface dans les profondeurs du métro de la ville. L’Eurasie, formidable continent de diversités et de cultures, continue de nous surprendre par cette façon d’osciller constamment au beau milieu des steppes entre tous ses points cardinaux. On se croyait loin de chez nous, on est juste à l’angle de notre rue. Notre monde est petit, c’est Almaty qui le dit.

La pluie un autre jour nous jette trempés dans le musée des arts de la ville. Fraîchement inauguré quinze jours avant notre visite, il fait la part belle aux artistes contemporains du pays. Une exposition temporaire retrace la riche carrière de la touche-à-tout Almagul Menlibaeva. Elle nous entraîne dans une Union Soviétique qui façonna une partie de sa propre vie et qui écrivit dans le même temps l’histoire du Kazakhstan pendant un demi-siècle. Entre le cosmodrome de Baïkonour, le centre d’essai nucléaire de plein air à proximité de Semeï et la désormais fantomatique mer d’Aral, les photographies et les mises en scènes lumineuses de l’artiste soulignent que les steppes infinies ne sont pas uniquement peuplées de cavaliers lancés au galop et de yourtes isolées du reste du monde mais que de lourds secrets et des douleurs passées planent encore sur les herbes rases.

Une pléiade d’artistes continuera tout au long de la visite à nous guider dans un Kazakhstan bercé entre la tradition et son alter ego contemporain avide de regarder droit devant lui. Nous ne savions qu’attendre de ce pays qui vu de loin semblait n’être qu’un vaste désert. Ces artistes nous avaient convaincu avec la plus belle des manières que nous étions de vils ignorants. Nous ne leurs en voulions pas, nous le savions déjà.

Yayoi Kusama, furieuse japonaise aux cheveux rouges, nous entrainait pour clôturer ce réjouissant festival artistique dans son univers coloré et acidulé qui sonnait comme un beau pied de nez au ciel gris qui s’obstinait à peser sur Almaty.

Le lendemain, la pluie contrariante de la veille se transformait en une délicate et immaculée neige poudreuse dans les proches Tian Shan. On s’empressait de sauter de nouveau dans le bus pour rejoindre la montagne voisine. Les cimes éclatantes de blancheur poussaient au mouvement vertical. On se mettait immédiatement en arrivant à Chymbulak dans les traces de quelques grimpeurs pressés comme nous de goûter à la neige. En fin de matinée, entre un vent cinglant et un soleil qui brûlait les yeux, nous touchions au sommet du Chymbulak à 3500 mètres. Il en fallait d’un rien pour nous faire croire que nous avions atteint le toit du monde.

Avant de quitter Almaty, nous passons les colonnes de l’opéra de la ville. Inauguré dans les années 1930, il marque le goût russe pour les ballets et l’art lyrique, et porte le nom d’Abaï, figure de la littérature et de la poésie kazakhe.

Ce soir là, « La traviata » souffle sa quête d’absolu dans une élégante salle comble. Violetta, la dévoyée, nous rappelle que la liberté et l’amour peuvent bien suffire à combler une vie entière. Malgré les mondains, malgré la mort qui gagne à la fin. L’idée n’est pas de Verdi, ni de Dumas qui l’inspira, elle est vieille comme l’existence humaine et neuve comme chaque seconde qui vient. Le public ovationnait à la fin, debout et longuement.

On rentrera plus tard la nuit dans notre banlieue d’Almaty par le métropolitain. Il était plein de jeunes gens amoureux qui se tenaient discrètement par la main. Sous terre à l’abri du long tunnel noir, frémissait toujours dans les têtes cet air connu de « La traviata » qui se voulait éternel.

En savoir plus sur Ribines et Godillots

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.